Seit dem Jahr 2022 beschäftigt der sogenannte Historiker:innenstreit 2.0 die deutsche ebenso wie die österreichische Erinnerungskultur. Gegenstand der Debatten ist die Frage, inwieweit die staatlich getragene Erinnerungskultur mit dem Holocaust im Zentrum den gesellschaftlichen von Migration geprägten Realitäten der Gegenwart noch gerecht wird. Ist der Holocaust tatsächlich noch zentraler Bestandteil des historischen Bewusstseins und der historischen Erzählungen aller im Land lebenden Bürgerinnen und Bürger, oder treten ihm nicht andere (koloniale) Gewalterfahrungen zur Seite? Und damit verbunden, wessen Geschichte wird beispielsweise in historischen Museen oder im Geschichtsunterricht trotz aller Bekenntnisse zu Diversität erzählt? Entsprechen also die dominanten historischen Erzählungen noch den Erfahrungshintergründen der Menschen und, falls das nicht der Fall sein sollte, welche bildungspolitischen Folgen ergeben sich aus den Unterschieden zwischen öffentlichem und privatem Erinnern?

Ausgehend davon wird im Projekt zunächst durch Lehrplan- und Schulbuchanalysen sowie Leitfrageninterviews mit Lehrpersonen erhoben, welche zeithistorischen Narrative in Grazer Schulen unterrichtet werden und inwieweit diese mit den historischen Erzählungen der Jugendlichen korrelieren oder divergieren. Weiters erheben wir in lebensgeschichtlichen Interviews, die von den beteiligten Schüler:innen mit ihren Familienmitgliedern geführt werden, empirisch, welche historischen Erzählungen in den Familiengedächtnissen vorhanden sind. Darauf aufbauend gestalten wir gemeinsam mit den Jugendlichen eine Wanderausstellung zum „multidirektionalen Erinnern in Grazer Schulen“ und erarbeiten eine Buchpublikation, die der erwarteten Vielstimmigkeit der Erinnerung(en) Rechnung trägt. Wanderausstellung als auch Publikation werden durch didaktische Handreichungen ergänzt und basierend auf den Projektergebnissen werden Leitlinien für die zeithistorische und geschichtsdidaktische Pädagog:innen aus und -fortbildung entwickelt.

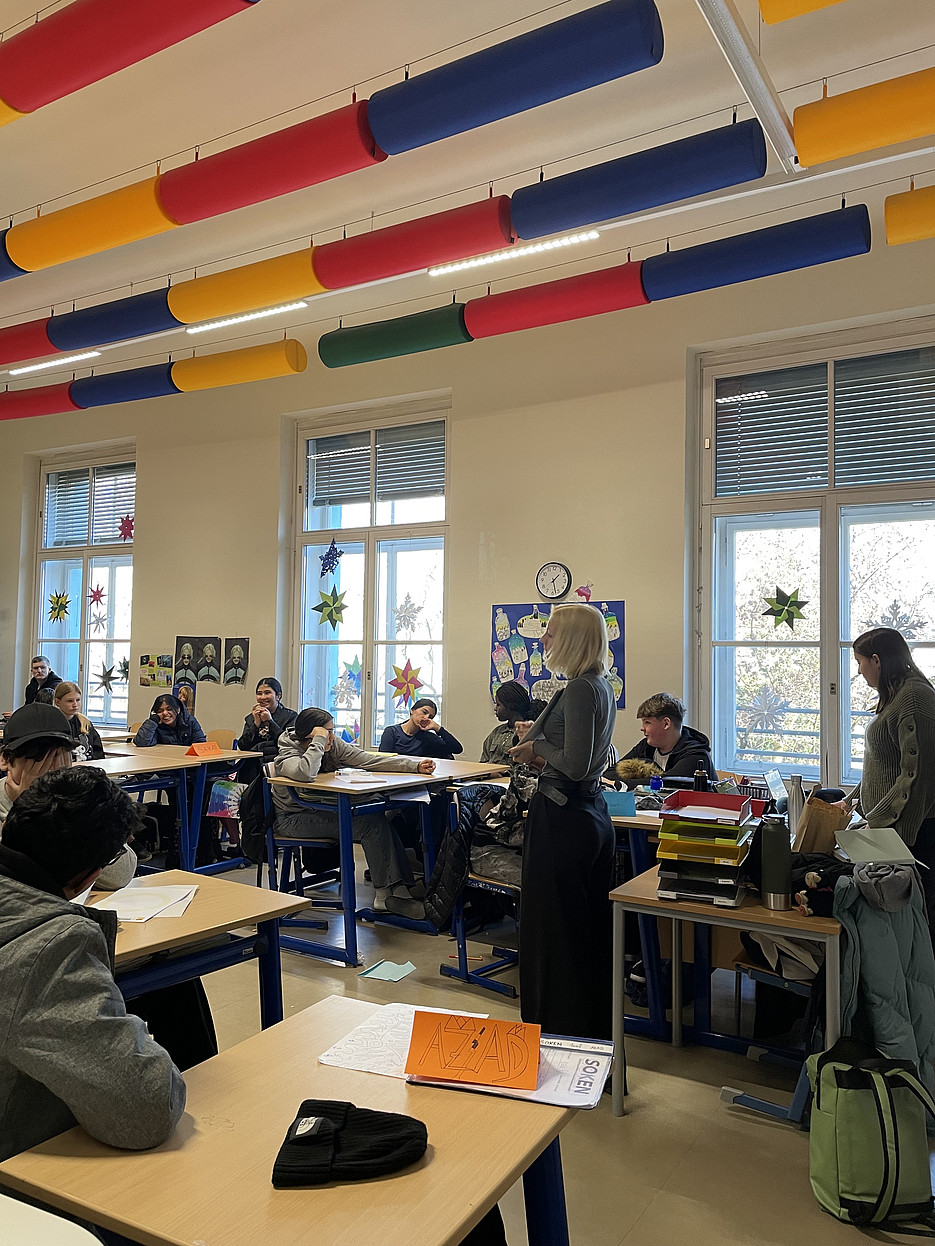

Das Projekt wird an sechs Schulen (zwei Mittelschulen, vier Gymnasien) im Grazer Stadtgebiet durchgeführt, die sich voneinander unterscheiden und daher eine große Bandbreite an Diversität abdecken. Die unterschiedlichen Schultypen- und -standorte bieten die Möglichkeit, auf sehr diverse Familiengedächtnisse zuzugreifen, die von den Jugendlichen selbst erforscht werden. Dadurch entwickeln sie nicht nur methodische Kompetenzen, sondern erlangen auch Agency (Handlungsmacht) in der oben beschriebenen gesamtgesellschaftlichen Debatte. Diese wird von ihnen durch ihre Forschungsarbeit, die Publikation und nicht zuletzt durch die Wanderausstellung mitbestimmt – sie werden auf diese Weise nicht nur Teil des Forschungsprozesses, sondern werden mit ihren Familienerzählungen auch in der Öffentlichkeit sichtbar.